Ahok.Org (17/01) – Tingkat kompetisi politik sering kali, dan memang seharusnya, dijadikan indikator utama kian mapannya demokrasi suatu negara.

Ahok.Org (17/01) – Tingkat kompetisi politik sering kali, dan memang seharusnya, dijadikan indikator utama kian mapannya demokrasi suatu negara.

Konkretnya, perebutan kekuasaan dalam pemilihan umum di negara-negara dengan tingkat kompetisi tinggi memiliki hasil yang juga sangat tinggi tingkat ketidakpastiannya. Artinya, setiap partisipan dalam kompetisi politik punya peluang untuk menang atau paling tidak berpeluang memperoleh sebagian dari kekuasaan politik yang tersedia.

Tingkat kompetisi ini sering dijadikan indikator bagi kian demokratisnya suatu negara karena membantu mengontraskan negara itu dengan negara otoriter atau indikator di mana hasil kompetisi politik dalam pemilu sering kali sudah bisa ditebak jauh-jauh hari. Tingkat kompetisi tinggi berarti akses terhadap persaingan tak lagi jadi monopoli satu orang atau kelompok yang berafiliasi pada satu orang saja.

Ini juga berarti kian banyak aktor yang punya akses terhadap aset atau modal politik. Di Indonesia saat ini tingkat kompetisi mau tak mau harus diakui sangat tinggi, dan dari indikator ini tingkat demokratisasi memang mengalami kemajuan pesat.

Faktanya, meski juga dipengaruhi sistem representasi proporsional, parlemen Indonesia masih bersifat multipartai yang relatif terfragmentasi. Indikasi lain, sulit sekali menyederhanakan sistem multipartai yang cenderung ekstrem karena kuatnya tarik-menarik kepentingan berbagai aktor politik yang punya aset dan modal politik relatif merata.

Kemunduran demokrasi

Meski SBY menang mutlak dalam Pemilu 2009, ia pun harus mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok politik yang ada. Yang juga tak dapat diabaikan adalah kenyataan mulai munculnya nama-nama calon presiden ke permukaan, padahal pemilu presiden masih 3,5 tahun lagi. Ini menunjukkan betapa terbuka dan ketat persaingan politik di Indonesia saat ini. Sayangnya, di Indonesia, tingkat kompetisi yang tinggi bukan saja jadi indikator kian mapannya demokrasi, melainkan juga membawa akibat kemunduran demokrasi di beberapa aspek yang penting bagi kehidupan demokrasi, yaitu reformasi dan konsolidasi kelembagaan sosial-politik.

Pertama, tingkat kompetisi tinggi menyebabkan kian mahalnya biaya persaingan politik, yang berarti kebutuhan akan sumber daya finansial kian meningkat. Bukan hal aneh jika kemudian muncul perkawinan antara kekuatan modal dan kekuatan politik dan jika ada indikasi kuat bagaimana kekuatan-kekuatan politik yang ada bersaing menguasai ruang dan posisi strategis dalam dunia politik dan finansial yang memang ”basah”. Ini berarti kian tinggi juga kemampuan pemilik modal untuk memengaruhi kebijakan publik.

Kedua, tingkat kompetisi yang tinggi memberikan dorongan bagi para elite politik untuk memengaruhi dan menguasai posisi-posisi di birokrasi. Bukan rahasia lagi kalau banyak keputusan terkait reformasi birokrasi harus diikuti dengan atau bahkan didasarkan pada pertimbangan politik. Belum lagi maraknya transaksi politik dengan berbagai bentuk dalam proses negosiasi meloloskan individu-individu tertentu untuk memegang jabatan penting di birokrasi pemerintah. Tujuannya, selain memperkuat sumber daya finansial, juga memengaruhi bahkan menguasai proses pembuatan dan eksekusi kebijakan pemerintah.

Ketiga, tingkat kompetisi yang tinggi sering kali mendorong elite politik memanfaatkan sistem hukum untuk menjadi instrumen politik. Di satu sisi multiplikasi kekuatan politik menghindarkan Indonesia dari kontrol tunggal seperti layaknya pemerintahan otoritarian atau diktator. Di sisi lain, multiplikasi ini juga berarti semakin banyak aktor yang mampu memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung sistem hukum yang ada. Padahal, perangkat dan proses hukum di negara demokrasi haruslah independen dari pengaruh serta kepentingan politik dan menjadi pilar demokrasi tersendiri sebagai bentuk dari pembagian kekuasaan dalam pemerintahan.

Keempat, tingginya tingkat kompetisi politik memberikan insentif kuat bagi para elite politik untuk memanfaatkan posisi mereka saat ini untuk membangun citra. Di satu sisi ini sesuatu yang baik karena mau tak mau memaksa elite mendengarkan dan kian peduli suara dari bawah. Di sisi lain, jika kapasitas elite politik merespons aspirasi ini terbatas dan sebatas untuk membangun citra, bukan tak mungkin jawaban para elite politik pada akhirnya justru bersifat artifisial dan tak menyentuh akar permasalahan yang ada. Ke depan, ini akan menyebabkan peningkatan skeptisisme publik, bukan hanya terhadap pemimpin dan kepemimpinan negara, melainkan juga lembaga yang ditunggangi.

Kelima, dalam alam kompetisi politik yang ketat, elite politik juga mencari celah untuk memengaruhi dan menguasai media dan institusi-institusi masyarakat sipil. Jadi, bukannya jadi instrumen penyeimbang dan menyuarakan aspirasi publik yang riil dan mendasar, media dan masyarakat sipil malah sering kali jadi alat politik para elite dalam persaingan mereka.

Konstelasi politik yang kian kompetitif pada akhirnya bukan hanya jadi indikator kian mapannya demokrasi di negara kita, melainkan juga memberikan dorongan dan insentif bagi para elite untuk memengaruhi, menguasai, dan pada akhirnya bukan tidak mungkin merusak institusi-institusi yang ada yang dibutuhkan untuk konsolidasi demokrasi jangka panjang.

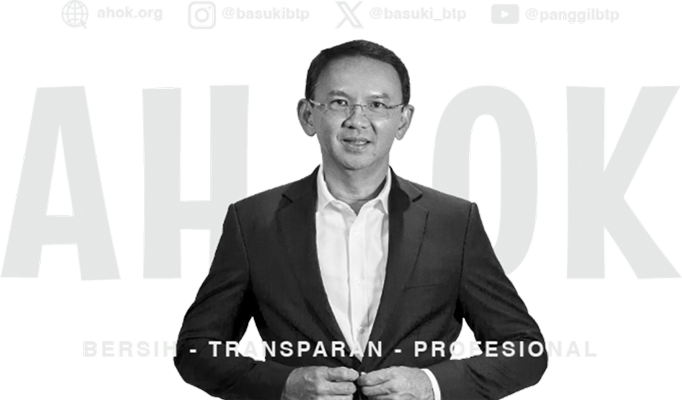

Ke depan, memang betul seperti dikatakan banyak orang, Indonesia perlu pemimpin dan kepemimpinan tegas dan bertanggung jawab. Dalam konteks konstelasi politik sekarang, kita butuh pemimpin yang bukan melulu memikirkan bagaimana menang dalam berkompetisi politik di alam yang lebih terbuka ini. Di sinilah peran kita semua karena selalu ada kesempatan bagi kita mencari, membina, melahirkan, dan memilih pemimpin yang berani hidup ”bersih”, tampil transparan, dan bekerja profesional. [kompas 17/01/11]

Sunny Tanuwidjaja Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS; Kandidat Doktor Ilmu Politik di Northern Illinois University